GEB:木本植物树干茎流产量及其对生物和非生物因子响应的整合研究

作者:沙坡头站 更新时间:2021-06-02

树干茎流(stemflow)是指被植物冠层所拦截而沿着主干向下运动汇集到根区土壤的这一部分降水。作为一种高度聚集化的土壤水分和养分的点源输入,树干茎流影响着植被区土壤水分的空间分布格局、地表径流、土壤侵蚀、壤中流、地下水补给、土壤化学性质、冠层下方植被和附生植物的分布以及小型后生动物和微生物群落组成等一系列生态-水文过程和功能。树干茎流所占大气降水的比例(即产量,%)通常较小,但由于树干茎流的运动在植物地上和地下部分表现出“双漏斗效应”,其通量在植被生态系统水分和养分收支中被认为占有相当大的份额。有关树干茎流产量及其影响因子的研究主要在野外特定样点开展,在点尺度上提供了上大量丰富的信息和数据,但是结果难以进行样点间外推。那么,在全球尺度上,树干茎流产量的格局如何?跨样点生物和非生物因子又如何对其产生作用?该方面研究可用来评估树干茎流在区域或全球陆地生态系统水分和养分循环中的作用,并为将其有效地嵌入到大尺度的水文和动态植被模型中提供基础数据。

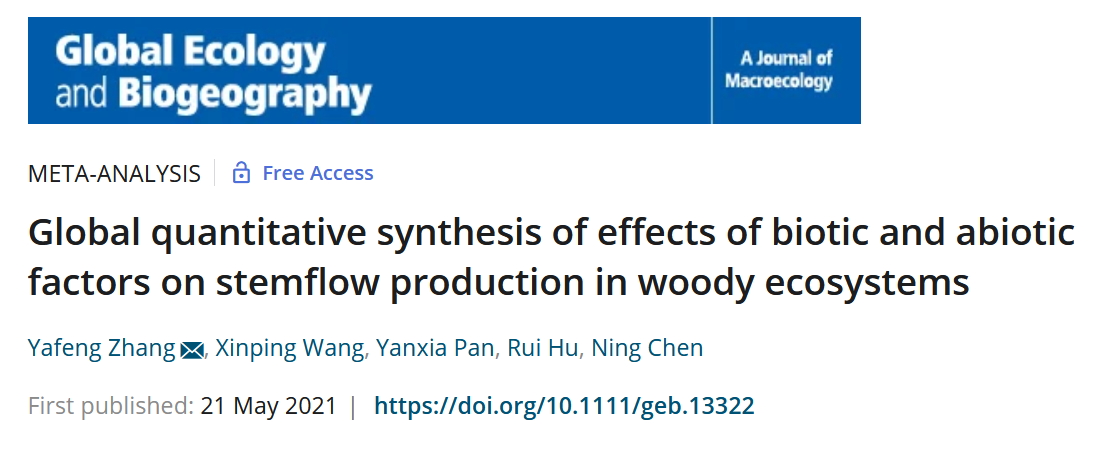

中科院沙坡头站科研人员通过对1970 – 2019年50年间发表的234篇文献中树干茎流野外观测试验的数据进行提取整合,建立了全球不同气候区283个研究点(图1)488条木本植被(乔木和灌木)树干茎流产量及其生物因子(生活型、林分年龄、高度、密度、叶面积指数、基面积、胸径、树皮类型、物候、叶片类型)和非生物因子(年平均降水量、年平均气温)的数据集。基于该数据集,分析了树干茎流产量的全球格局,并运用集合了CART和boosting两种机器学习算法的增强回归树模型(boosted regression trees)量化分析了上述生物和非生物因子对树干茎流产量的相对贡献率及影响机制。

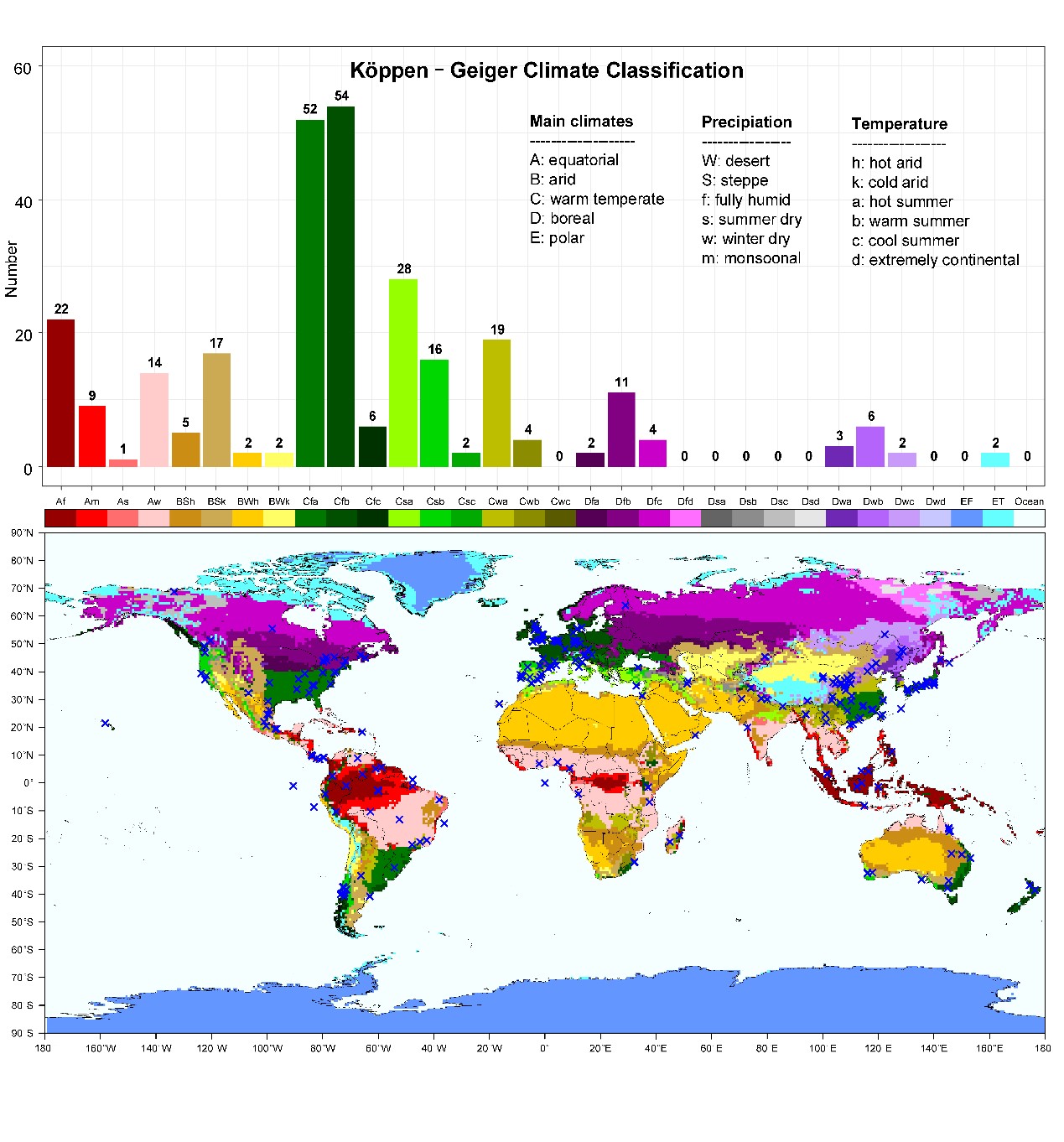

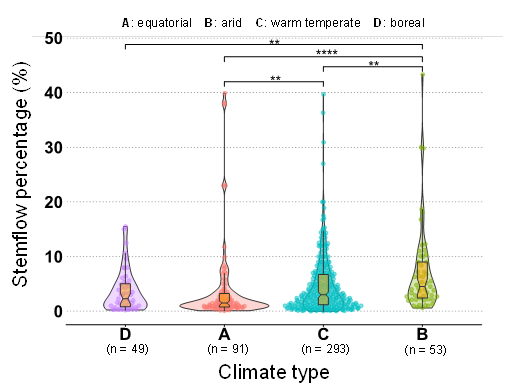

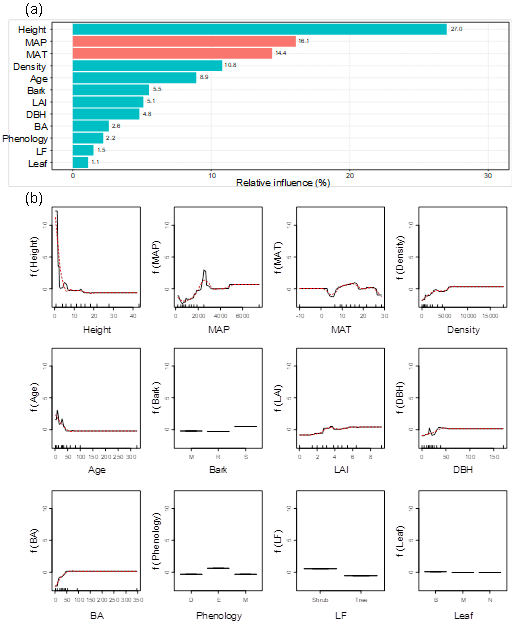

在全球尺度上,树干茎流产量中位值为2.7 %(四分位距: 1.0 – 6.3%)。其中,约60 %的树干茎流野外观测试验在暖温带气候区(柯本气候分类C类)开展,干旱气候区(B类)植物的树干茎流产量(中位数: 4.5 %; 四分位距: 2.4 – 9.0 %)显著高于(P < 0.01)其他气候区(图2);灌木树干茎流产量(中位数: 7.2 %; 四分位距: 5.2 – 11.9 %)显著高于(P < 0.01)乔木(中位数: 2.4 %; 四分位距: 1.0 – 5.3 %)(图3)。增强回归树模型结果显示,影响树干茎流产量的主要因子依次为:植物高度(相对贡献率: 27.0 %)、年平均降水量(16.1 %)、年平均气温(14.4 %)、林分密度(10.8 %)、年龄(8.9 %)和树皮类型(5.5 %),其他因子如叶面积指数、胸径、基面积、物候、生活型和叶片类型影响作用较小(图4a)。树干茎流产量对各生物和非生物因子存在普遍的非线性响应,具体响应关系如图4b所示。

该项研究以“Global quantitative synthesis of effects of biotic and abiotic factors on stemflow production in woody ecosystems”为题发表于环境科学与生态学领域Top期刊Global Ecology and Biogeography上。张亚峰副研究员为文章第一作者和通讯作者。研究获国家重点研发计划(2016YFE0203400)、中国科学院青年创新促进会会员专项(2019415)和国家自然科学基金(41530750)等项目资助。

原文链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/geb.13322

图1 树干茎流研究点(n = 283)在全球各气候区的分布

图2 不同气候类型树干茎流产量对比(**表示P<0.01, ****表示P<0.0001)

图3 灌木和乔木树干茎流产量对比

图4 生物和非生物因子对树干茎流产量的相对贡献率(a)及树干茎流产量对各因子的响应(b)