沙地恢复过程中土壤生态化学计量变化的微生物驱动机制获新进展

作者:奈曼站 更新时间:2025-07-16

土壤微生物作为陆地生态系统的核心驱动者,不仅调控植物多样性与生产力,还通过直接参与养分吸收与循环支撑生态功能。然而,在沙地植被恢复过程中,土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)和全磷(TP)的元素组成动态及其微生物学机制仍不明确。

研究团队选择“三北”工程主战场-科尔沁沙地为研究区域,通过开展区域尺度调查,采用空间代替时间的方法,基于生态化学计量学理论,利用随机森林回归模型与偏最小二乘路径模型,评估气候、微生物和土壤性质之间的直接和间接联系,以及它们对土壤生态化学计量学的影响机制。

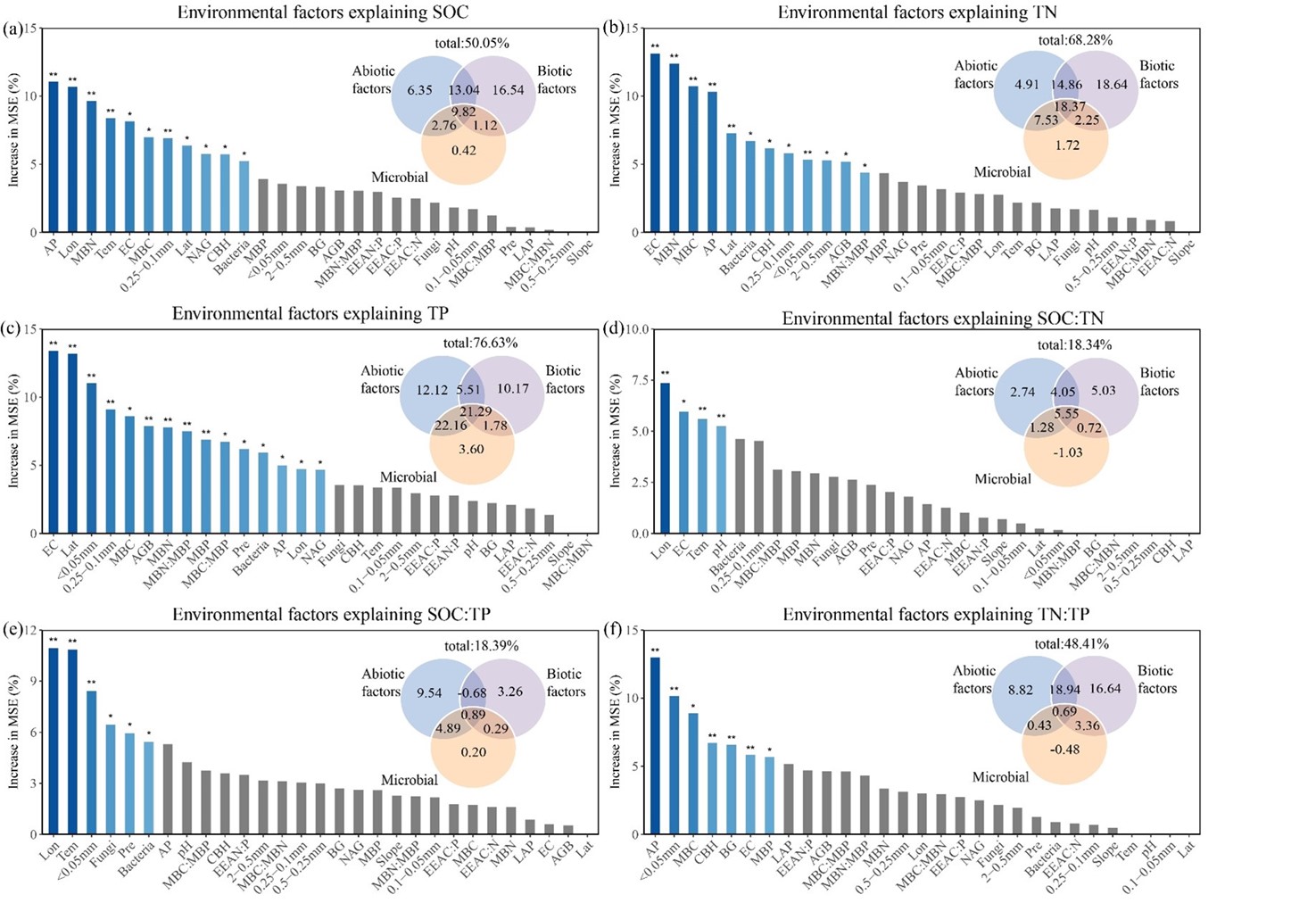

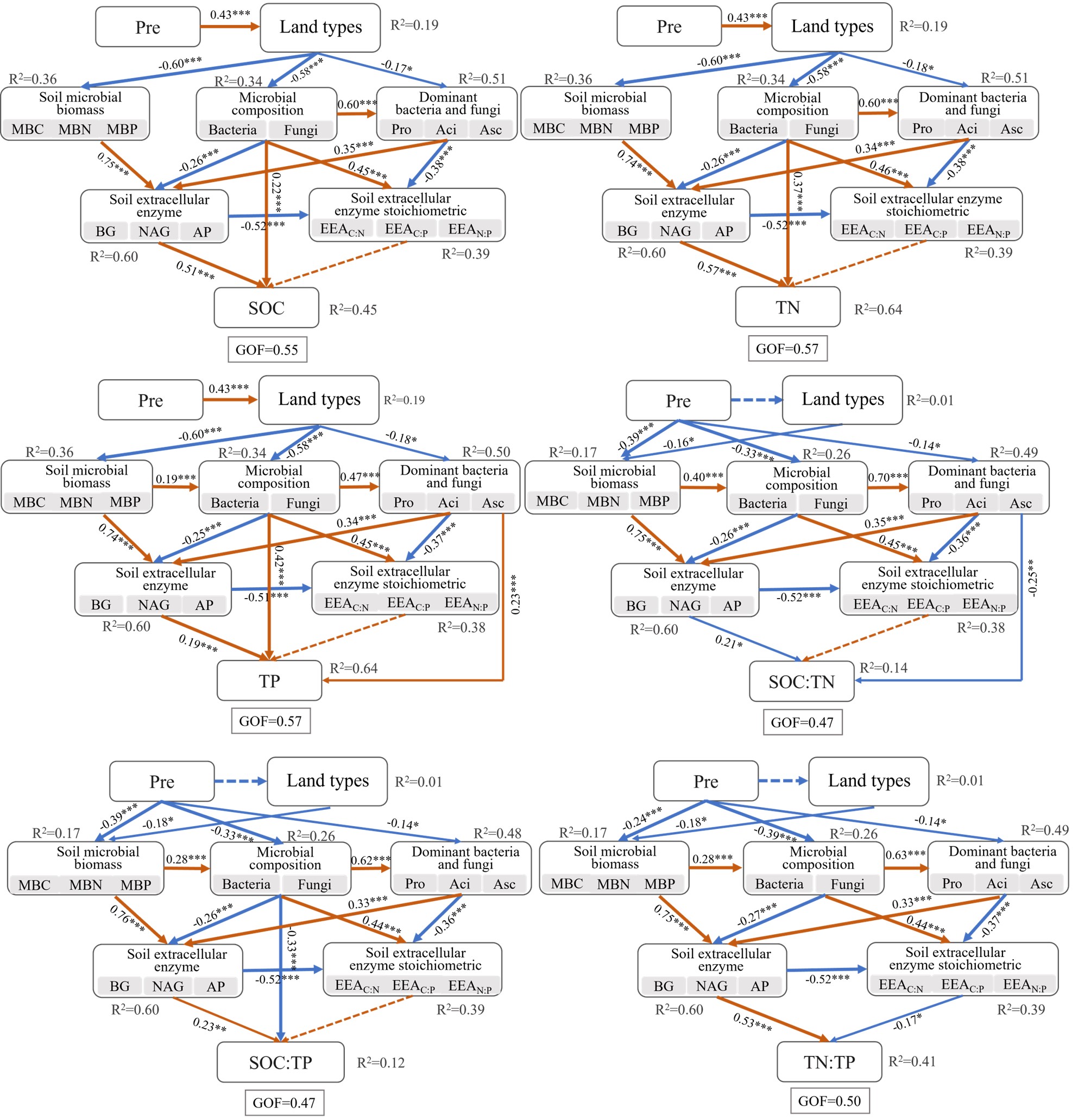

研究发现,在流动沙地和半流动沙地阶段,碳、氮、磷因缺乏稳定的有机载体(如腐殖质)而表现出非显著相关性,但随着沙地植被恢复,SOC与TN的协同累积效应逐渐增强,二者相关性显著提升。这一变化源于植被恢复促进的腐殖质形成及有机-无机复合体稳定化过程,为养分耦合提供了载体基础。在沙地植被恢复过程中,微生物群落通过响应环境与养分条件的变化(如SOC:TN比值降低),驱动群落结构从富营养型(Proteobacteria)向寡营养型(Acidobacteriota)演替,从而优化胞外酶元素比(如提升C:N酶活性),增强碳、氮、磷循环效率(图1)。植被恢复与降水的协同作用不仅强化了微生物介导的碳氮磷循环效率,还通过腐殖质形成增强了养分耦合稳定性(图2)。该机制为优化沙漠化防治策略提供了关键科学依据,对全球脆弱生态系统恢复具有重要意义。

该成果于2025年7月16日以Microbial drivers of soil C:N:P stoichiometry dynamics during ecological restoration in sandy ecosystems为题,在线发表在土壤科学领域传统期刊Applied Soil Ecology(IF=5.0)上。中国科学院西北生态环境资源研究院王旭洋副研究员为论文第一作者,李玉霖研究员为共同通讯作者。该研究获内蒙古自治区重点科技计划(2021ZD001505)、国家自然科学基金面上项目(32071845)和中国科学院青年创新促进会项目(2023449)资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2025.106321

图1. 随机森林模型识别了影响土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)和全磷(TP)及生态化学计量的关键环境因素;方差分解揭示了生物因素、非生物因素和微生物群落结构解释的方差比例。

图2. 基于结构方程模型阐释了土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)和全磷(TP)及生态化学计量的驱动机制。